性格中的自我毁灭基因(上) | 认识未知的自己

招聘选拔过程中,很多企业会发现,即便全面考虑了个体的各项经验和能力,录用的人员还是经常在实际工作中遇到这样那样的问题:

在面试中沟通表达能力出众的候选人到岗后难以达成销售目标?

优秀的员工一旦被提升到领导岗位上就不尽人意,无法凝聚人心?

某些金融岗位人员的处事圆滑,富有魅力,却屡屡违反规章制度?

……

为什么会这样?

让我们从一个案例开始说起。

案例:绩优而顺从的财务高管为何挪用公款

李某是一家小规模高科技公司任财务副总裁,这位中年男子之前一直心怀抱负,曾在一家大型公司表现不俗,事业一度辉煌。后来,刚四十出头的他因为看不到获得更大成就的希望,沮丧之下辞去职务,辗转换职到现在的公司司职。

在早先的工作环境里,李某就曾与上司不和。因而,入职新公司后,面对苛刻、在经营管理中只关心利润,不允许公开提出不同意见,对待员工冷酷无情的现任上司,李某更甘愿当一个俯首听命的下属。

于是,李某表现乖巧,把手中的工作完成便不再做更多的事情,给人以安于现状、能够胜任现有职位的印象。没料想,反而因此很快得到晋升,成为了公司的财务副总裁。

然而,人们不知道的是,在李某的角色外观之下,他抑制住了自己的创造活力和热情,避开了任何可能造成危机的正面冲突,也避开了更大程度上发挥自己的能力。在这个过程中,李某本人所能觉察到的也只是模模糊糊的焦躁和不满。

不久后,问题开始出现了:讲道德、恪尽职守的李某,开始采用挪用小额公款和被动攻击行为,来间接地发泄自己的愤怒、受挫,以及被轻视的感受,导致公司的财务状况一度陷入危机,直到及时调职了李某,才缓了过来。

案例解析:

对于很多人而言,李某的行为是非常突然、不可理解的。但是,站在李某本人的角度,这一事件是在压力和冲突的人生境况下,被职场之中不良的人际关系所激发的,性格中阴影的显露和释放:对上司的顺从、对自身才干的过度自信等,在他司职过程中逐渐聚集成焦灼和矛盾,最终导致李某做出了不同往常的破坏性、颠覆性行为。

当积极的性格面华丽转身

我们每一个人都会尝试在工作中取悦自己的上司、同事还有客户,也经常将我们不愉快的部分——我们的攻击、贪婪、竞争心,或直言不讳的意见等——塞入我们隐秘自我的深处。当我们把太多的自我深深地埋藏起来时,危险也接踵而来。

在人的内心潜藏的这种看不见的力量,驱使人的行为超出通常惯有的模式,捉摸不定,难以预期,就算常见的测评工具也难以窥探到它的存在。

合适的性格、过硬的能力是胜任工作的必要条件,但还不是充分条件,而那些看不见的因素往往起着举足轻重的作用。

企业招聘人才时忽略了什么

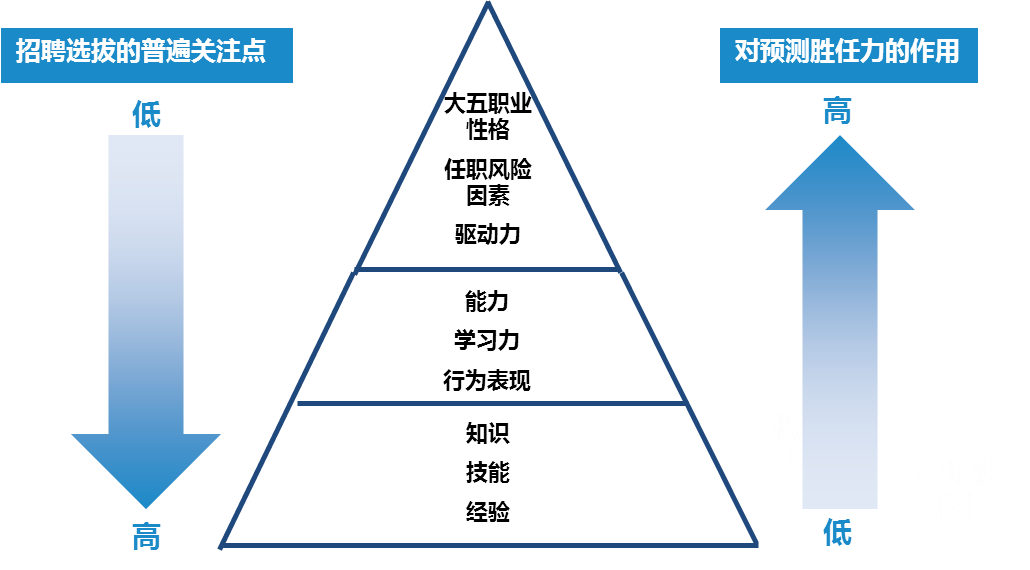

在实际工作中,我们往往更多地关注易于观察、评估的经验、知识和技能。直到近年来,人们才开始逐步认识到性格、驱动力、学习力等这些隐秘因素在工作中的重要作用。

即便如此,我们还是更多关注积极正面的,工作中所需要展现的能力、行为或者性格。我们建立能力模型,设定招聘岗位的性格要素,也是把重点放在理想表现的有无上,却忽略了一些破坏性的、负面的成分是否存在。正如我们一贯喜欢把自己阴暗面装箱、上锁、放到自己看不见的地方一样。

然而,造成任用失败,抑或职业生涯发展阻碍的,往往不是那些在我们惯有的视野底下、在成功学的书架上、在企业文化的册子中的耳熟能详的,像乐观、坚韧、合作、创新……这类的性格成分。

性格中的“自我毁灭基因”是何物

人性中天生就有自我毁灭的基因,在压力或取得成就沾沾自喜的情况下会被激活,表现为一系列的破坏工作关系、阻碍高效工作、限制职业发展的表现。

例如:傲慢自负、以自我为中心、难以有建设性地面对显而易见的问题、过分依赖导师、无法适应不同风格的领导、背叛人际间的信任;表现在管理者身上,则可能是用麻木粗暴或威胁式的方式管理下属、微观管理、不善于委派……

其实,这都是每个人性格中可能存在的阴暗面——“风险因素”在使然。

性格中的风险因素一般是在个人幼年时期自然而然形成的。当我们在环境的作用下,将礼貌、善良和慷慨当作理想的性格特征加以认同的同时,也会将粗鲁、自私等不符合自我形象的特征隐匿于阴暗面中。

于是个体的自我和阴暗面,就如同自行车的前后两轮一样协力发展,从共同的生活经验中创造出彼此。